Исследование пленки

При изучении высохшей племки химические способы изучения имеют меньшее значение, чем при изучении жидкого материала. Использование химических способов для изучения высохшей Пленки неимеетвозможности дать результатов вследствие того что летучие части эмали на протяжении ее подсыхания испаряются и процесс пленкообразования сопровождается трансформациями, каковые осложняют химическое изучение составных частей эмали.

Химические способы изучения

В отдельных случаях изучение сухой пленки химическими способами может оказаться нужным для определения отдельных составных частей пленки, воображающих особый интерес.

Химическими способами возможно выяснить, к примеру, состав пигментной части и наличие в пленкообразователе смол и масел. Эти вопросы возможно решать простыми способами изучения. Присутствие некоторых составных частей в пленке возможно совершенно верно установить особыми реакциями.

К таким состав?шм частям относятся, к примеру, хлор, азот, фосфорная кислота, и (с пара меньшей достоверностью) канифоль, производные канифоли, фталевая кислота и др.

Производные целлюлозы, если они присутствуют в эмали в маленьких количествах, определяются с большим трудом. Определение производных целлюлозы в пленке создают, растворяя пленку, отделяя пигмент и осаждая производное целлюлозы из раствора каким-нибудь определенным растворителем. Детально эти способы обрисованы в особой литературе.

Громадную помощь при исследованиии пленки довольно часто может оказать микроскопическое изучение, в особенности нужное при определении состава пигментов.

Физические способы изучения

Длительность подсыхания. Способы определения длительности подсыхания приведены тут весьма коротко, поскольку она имеет маленькое значение для целлюлозных лаков, высыхающих практически в любое время скоро.

направляться упомянуть, что определить время, за который пленка высыхает, весьма тяжело, поскольку само понятие «сухой» с достаточной точностью выяснить запрещено. В соответствии с трудностями определения длительности подсыхания .число предложенных для данной цели способов, вспомогательных средств и приборов на данный момент весьма громадно. Но кроме того при пользовании большинством этих аппаратов определение длительности подсыхания создают все же на основании субъективных суждений.

Целлюлозные лаки практически в любое время высыхают за два часа, а большая часть из них кроме того за пара мин.. При сравнительных опробованиях либо в спорных случаях смогут пригодиться вероятно более правильные информацию о длительности подсыхания. Для таких случаев возможно использовать правильный прибор, к примеру прибор для измерения степени подсыхания DRAGE, что позволяет взять и изучить кривую подсыхания.

Таковой аппарат разрешает проследить процесс практического подсыхания, высыхания и полного высыхания от пыли и установить неправильность, допущенную при составлении смеси растворителей. При пользовании этим аппаратом на стеклянную пластинку, покрытую исследуемым лаком, кладут металлической шарик. Своим весом шарик действует в течение 30 секунд на слой лака, а по окончании этого времени пластинку приподнимают с одного края , пока шарик не скатится.

Синус угла наклона пластинки на протяжении скатывания шарика, умноженный на радиус шарика, и будет величиной трения, которую изображают графически. Данный прибор выпущен в продажу компанией А. М. Erichsen (Гемер-Сундвиг). Для.данной же цели сконструирован еще и ряд других устройств, детально тут не обрисованных.

Используемый с успехом железными дорогами Западной Германии несложной способ определения длительности подсыхания, заключающийся в насыпании на окрашенную поверхность препарированного узкого песка, при изучении целлюлозных лаков чуть ли возможно использован благодаря быстроты процесса пленкообразования.

Толщина невысохшей пленки

Определение толщины невысохшей пленки быстросохнущих лаков имеет второстепенное значение. Оно может пригодиться лишь при изучении целлюлозных лаков с громадным содержанием пленкообразователей, высыхающих в следствии химических процессов, поскольку процесс подсыхания таких лаков длится большое количество часов. Прибором для таких измерений есть, к примеру, измеритель толщины невысохших пленок тип 234 компании А. М. Erichsen (Гемер-Сундвиг).

Данный прибор складывается из железного диска с тремя кольцами; среднее кольцо отшлифовано эксцентрично. Скатываясь, среднее кольцо на определенном месте смачивается красочной пленкой. Толщину пленки на этом месте возможно измерить.

Из солидного числа вторых устройств для того чтобы типа направляться указать на созданный Е. Россманном прибор для измерения толщины слоя невысохшей пленки, складывающийся из инструмента и тройного диска для измерения толщины невысохшей пленки, имеющего вид пилы.

На этом заканчивается описание способов, используемых при изучении перехода жидкого лакокрасочного материала в жёсткую высохшую пленку.

Неспециализированные замечания об опробовании особенностей красочной пленки

Всякое вещество за период своего существования проходит определенный путь развития, что начинается при образовании вещества из исходных материалов и заканчивается его распадением, т. е. переходом в другие вещества. Данной закономерности подчиняются и лакокрасочные материалы и образованные из них пленки. Время, протекающее между концом и началом этого пути, различно.

Имеется вещества, существование которых ограничивается долями секунд (радиоактивные вещества), но имеется и такие (к примеру, металлы), длительность судьбы которых очень громадна.

Длительность существования красочной пленки лежит в более узких пределах, в частности: между несколькими семь дней и несколькими десятилетиями, за исключением случаев особенного действия на пленку, как-то: разрушения пленки действием тепла, истирания и т. п.

Начало судьбы пленки относится к моменту нанесения лакокрасочного покрытия на окрашиваемую поверхность, финиш лежит в области, в которой явления разрушения пленки переходят в полное ее распадение.

В случае если высказать предположение, что разрушение пленки происходит в следствии сотрудничества между силами внутреннего сцепления— когезией и силой прилипания к поверхности—адгезией, то разрушение пленки свидетельствует, что силы когезии намного меньше сил адгезии, не смотря на то, что для отделения вещества пленки от поверхности в этом случае достаточно кроме того незначительного механического упрочнения.

Состояние, которое пленка проходит между концом и началом собственной жизни, возможно разным, но изменение ее особенностей протекает фактически в любых ситуациях непрерывно и идет в направлении распадения пленки. Дабы изобразить изменение особенностей пленки графически, необходимо по вертикальной оси совокупности координат нанести изменение консистенции от «жидкой» через «мягкую» и «жёсткую» к хрупкой, а по горизонтальной оси—время.

Как пример на диаграмме приведены три кривые, каковые характеризуют разные трансформации состояния пленки во времени.

Кривая I говорит о том, что лаковая пленка относительно быстро проходит область жидкого состояния, медленнее—область жёсткого состояния и еще медленнее—область хрупкого состояния.

Кривая II изображает прохождение- лаковой пленкой всех областей состояния с однообразной скоростью, а кривая III— случай, в то время, когда пленка из жидкого состояния переходит в жёсткое в течение относительно продолжительного времени. Через жёсткое состояние эта пленка проходит стремительнее; с еще большей скоростью она идет к состоянию хрупкости, т. е. к разрушению.

Кривая I воображает совершенное поведение лакокрасочного материала, в частности: стремительное высыхание, долгое нахождение в области хорошей стабильности и механических особенностей и весьма медленное разрушение. Кривая III изображает противоположный случай, в частности: долгое высыхание и достаточно стремительное разрушение пленки.

Фактически кривая состояния пленки не в полной мере сходится с кривой III, поскольку на ход кривых состояния пленки, обусловленный составом краски, оказывают внешние воздействия и определённое влияние. Эти действия происходят либо в циклической последовательности (к примеру, регулярное действие комнатного тепла и т. п.), либо в нерегулярной последовательности (изменение места экспозиции, неравномерность сезонных влияний и т. п.). На трансформацию особенностей пленки в том либо другом направлении воздействуют кроме этого и кое-какие вещества, к примеру отходящие промышленные газы, материалы, используемые для чистки пленки, и т. д.

Исходя из этого движение кривой состояния пленки определяется по существу двумя моментами: составом пленкообразующих компонентов и внешними действиями на пленку. Будет ли внешлее действие более сильным если сравнивать с силами внутреннего строения пленки, зависит от типа лакокрасочного материала. По крайней мере у высококачественных плёноквнешние действия не весьма сильны если сравнивать с силами внутреннего строения.

В случае если же внутреннее строение пленки неустойчиво, то на длительность ее судьбы влияют уже достаточно незначительные внешние действия.

Внутреннее строение пленки в большой мере зависит от прочности связи между отдельными ее составными частями. Прочная сообщение отмечается в основном у лаков, высыхающих в следствии химических процессов, по причине того, что в этом случае имеются предпосылки для образования так называемой сетчатой структуры молекулы.

Пленки, высыхающие в следствии физических процессов, также будут владеть громадной прочностью в следствии действия молекулярных сил между отдельными составными частями пленки, но внутреннее строение таких пленок в общем неизменно менее устойчиво,’ чем у материалов с сетчатой структурой.

Это относится к практически всем лаков на базе производных целлюлозы. Кривая состояния этих лаков, если не учитывать каких-либо особенных внешних действий из-за стремительной утраты летучих составных частей, весьма скоро проходит область жидкого состояния, а высохшая пленка довольно быстро переходит в область хрупкости. Влияние внешних сил, как уже было указано (стр.

230), проявляется в том, что из-за недостаточности внутренней связи строение пленки может противостоять лишь относительно не сильный действию внешних сил. Следовательно, целлюлозные лаки как правило негодны для наружных покрытий.

Лишь введением веществ, высыхающих в следствии химических процессов, удается из целлюлозных лаков взять продукты, внутренняя прочность которых так громадна, что они покупают стойкость к внешним действиям. Таковой прочностью владеют комбинированные нитроделлюлозные лаки и лаки подобных типов.

Движение кривой состояния пленок несложных целлюлозных лаков, не скомбинированных с пленкообразователями сетчатой структуры, во многом зависит от влияния внешних действий, как-то: температуры, облучения, влажности и в первую очередь резких колебаний этих действий.

Эти с б адгезии пленки, ее эластичности и других особенностях имеют суть лишь в том случае, если они приводятся с учетом чарактера кривой состояния пленки.

Опробование высохшей пленки лишь через определенное время по окончании ее нанесения нельзя считать достаточным; при таком опробовании направляться учитывать кроме этого и тип лака. Пленка лака, высыхающего в следствии физических процессов, через 24 часа по окончании нанесения имеет иную структуру, чем пленка лака, высыхающего в основном в следствии химических процессов.

Информацию о лучшей либо нехорошей адгезии, эластичности, растяжимости и других подобных особенностях пленки не имеют безотносительного значения. Такие определения в каждом’ случае направляться разглядывать лишь как приблизительные.

К ненадежности этих определений присоединяется еще то событие, что лишь совсем маленькое количество физических способов опробования основано на правильных, безукоризненных данных. Быть может, что процесс пленкообразования, исходя из вторых точек зрения, возможно было бы изучить способами измерения диэлектрической постоянной и т. д.

Громадное влияние на длительность судьбы пленки оказывает соотношение между силами адгезии и когезии. При наличии безукоризненных способов измерения изменение этих сил возможно было бы изобразить кривыми. Эти кривые имели бы для разных типов лаков характерные отличительные черты, зависящие от соотношения адгезии сил и величин когезии, но это соотношение очень сильно колеблется.

Конечное состояние пленки, т. е. ее распадение, может наступить разными дорогами в зависимости от качества пленки.

В начальной стадии судьбы пленки силы адгезии громадны, а когезии незначительны.

При старении пленки силы адгезии более либо менее ослабевают и при отслаивании пленки падают до нуля. Силы когезии как правило сперва возрастают и лишь к концу судьбы пленки опять понижаются.

У пленки, отслаивающейся громадными кусками, силы адгезии смогут быть равными нулю, в то время как силы когезии сейчас еще достаточно велики.

В противоположном случае пленка теряет собственную внутреннюю прочность, делается матовой и на ней появляются трещины; в следствии легкого трения такая пленка отслаивается. В этом случае силы когезии фактически равны нулю, силы же адгезии имеют еще некое значение.

Полное распадение красочной совокупности наступает тогда, в то время, когда когезии и величина сил и адгезии делается равной нулю. В этом случае пленка не владеет ни внутренней прочностью, ни адгезией к подложке.

Так, в любой момент судьбы пленки между силами когезии и адгезии существует определенное соотношение, характеризующее свойства пленки. Схематически это соотношение возможно изобразить приблизительно следующим образом.

Из изложенного возможно заключить, как тяжело в конечном итоге изучить лакокрасочный материал и верно его оценить. Не хватает важное отношение к такому изучению может повести к важным ошибочным заключениям.

Ниже приведено описание простых физических способов изучения.

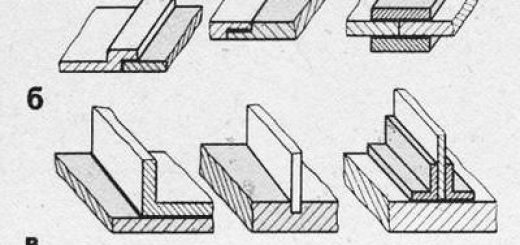

Адгезия

В большинстве случаев опробование адгезии создают способом решетки, что содержится в нанесении на поверхности пленки приблизительно двадцати крестообразных надрезов. Расстояние между надрезами равняется приблизительно 1 мм. В зависимости от величины адгезии пленки появившиеся между надрезами квадраты выпадают либо не выпадают.

Такие надрезы возможно нанести совершенно верно при помощи особого прибора Петерса тип 242 (А. М. Erichsen, Гемер’-Сундвиг). Деформируя надрезанную поверхность на приборе Эриксена, возможно выяснить процент выпавших квадратов и так количественно выяснить и адгезию.

Более простое опробование адгезии содержится в царапании поверхности острым предметом.

Для определения адгезии используется кроме этого проба, которая содержится в разрезании окрашенной жести на полосы. Такая проба дает отправные точки для суждения о величине адгезии.

Помимо этого, создано много аппаратов для измерения адгезии и а также аппарат Россманна.

Эластичность

Свойство пленки именуемое в большинстве случаев эластичностью, по собственной природе так же сложно, как и адгезия. В литературе это свойство довольно часто обозначают рядом вторых названий: гибкостью, растяжимостью, пластичностью и др., каковые как правило означают то же понятие. Строгое разграничение этих понятий при современном состоянии методов и знаний изучений нереально.

Области состояния вещества возможно схематически расположить в некотором роде. Правильных и надежных баз для разграничения отдельных областей состояния вещества не существует, но следующая схема все же может оказать помощь их уяснению.

К формующимся обратимо веществам относятся:

1) каучуко-подобные вещества (неводные); 2) желатина и подобные ей вещества (водные).

К веществам, формующимся необратимо, относятся:

1) текучие вещества: смолы, асфальты (неводные), мед, кое-какие смолы (водные), 2) нетекучие вещества: воска (неводные), тиксо-тропные дисперсии (водные).

Из изложенного направляться, что термин консистенция полнее охватывает механические особенности пленки, чем в большинстве случаев используемые термины эластичность, гибкость и др.

пластичности и Свойства эластичности в большинстве случаев приписывают веществам, каковые при обычной температуре находятся в более либо менее легкоподвижном состоянии (каучуки, смолы, желатина и т. п.). Переносить эти понятия на состояние, обозначаемое как «жёсткое»,—не принято. Все же направляться оговориться, что подобная черта возможно отнесена кроме того к таким веществам, каковые при средних температурах будут в неподвижном состоянии, к примеру высохшая пленка.

К сожалению, сейчас нет отправных точек и прямых методов для суждения, в какой мере консистенция вещества, кажущегося «жёстким», к примеру лаковой пленки, характеризуется эластичностью либо пластичностью. Но без сомнений, что внутреннюю структуру пленки направляться характеризовать этими особенностями. Используемые на данный момент способы измерения эластичности не учитывают этого.

При изучении высохшей пленки для определения этих особенностей направляться не забывать, что полученные так эти не являются полными, так же как и эти определения преисподняя-, гезии. Получение полных данных при определениях эластичности нереально.

Относительно мало известно, какие конкретно комбинации сырья придают пленке пластичность и эластичность. К используемым в большинстве случаев аппаратам и методам для определения эластичности относятся:

1. Проба снятием стружки Она содержится в снятии пленки с окрашиваемой поверхности лезвием бритвы либо острым ножом. Наряду с этим получается стружка, темперамент которой зависит от характера лаковой пленки. Пленки весьма хрупкие наряду с этим отслаиваются только целыми слоями и распадаются на небольшие осколки (силы адгезии больше сил когезии).

В этом случае эластичность фактически равна нулю. В то время, когда же стружку удается снять, эластичность пленки определяют по форме стружки, ее прочности при растяжимости и изгибании.

2. Проба изгибанием на стержне, которая содержится в том, что жесть, покрытую испытуемым лаком, изгибают около стержня определенного диаметра. Чем уже железный стержен’., тем посильнее изгиб жести и тем больше напряжение эластичности лаковой пленки. Это опробование весьма совершенно верно осуществляется при помощи особого прибора.

Согласно данным Россманна, между растяжением плёнки и диаметром стержня существует следующая зависимость.

В качестве стандартного прибора для определения эластичности принят на данный момент прибор совокупности Эриксена. Посредством этого правильного прибора возможно взять качественные информацию о особенностях пленки. Для производства опробования жесть толщины и определённого качества, покрытую испытуемым материалом, подвергают вытяжке, т. е. выдавливают в ней углубление, которую измеряют совершенно верно в миллиметрах.

В соответствии с требованиями практики на данный момент создано много моделей этого прибора. Детально обрисовывать тут все эти. модели нет возможности. На рис.

28 продемонстрирована модель 222, которая на практике отлично привилась для многих целей.

Большие удобства создают добавочные приспособления к разным моделям, к примеру особое электрическое приспособление для измерений глубины вытяжки. Громадным преимуществом модели 222 для многих целей есть возможность наклонять аппарат для производства измерений и следить за пленкой при помощи насаженного на аппарат микроскопа.

Опробование эластичности на стержнях возможно создавать и при низких температурах, используя для этого прибор, созданный бывшим германским Исследовательским университетом воздушного сообщения. Разумеется, что добавочное опробование эластичности при низких температурах должно иметь громадное значение для определения качества пленки.

За последние годы в-Европе привился созданный в Соединенных Штатах способ опробования качества лакокрасочных пленок, заключающийся в стремительной смене температур. Данный так называемый способ контроля холодом (Cold-Check-Test) содержится в том, что совокупность окраски выдерживают один час при температуре —20°, а после этого скоро переносят на один час в условия температуры +500. Такие циклы повторяют , пока на окраске не покажутся показатели разрушения.

Данный способ предназначается в первую очередь для опробования покрытий по дереву. Хорошая совокупность покрытия выдерживает 25—28 таких циклов.

Обрисованные выше и еще кое-какие другие способы основаны на опробовании пленки, нанесенной на подложку. Разумеется, что более качественные информацию об эластичности либо растяжимости пленки возможно взять, в случае если опробованию подвергать свободную пленку, снятую с подложки.

Существуют разные методы получения свободной пленки. Один из способов содержится в том, что пленку наносят на желатиновую пленку, бумагу для декалькомании либо стеклянную пластинку и после этого высохшую пленку снимают с подложки. Дабы снять пленку с подложки как правило достаточно загрузить ее в воду. Второй метод получения свободной пленки содержится в нанесении лакокрасочного материала на смесь олова.

Данный метод используют в том случае, в то время, когда появившуюся пленку нельзя подвергать действию воды.

Свободную, пленку возможно взять кроме этого при помощи так называемой линейки Вазаг. Линейка имеет длину 20 см, изготовляется из некорродирующего металла и имеет на каждом финише плоскошлифованную ножку. Таковой линейкой лакокрасочный материал равномерно распределяют по подложке и таким обра зом приобретают пленку равномерной толщины.

По такому же принципу трудится и прибор для отливки пленок. Свойства свободной пленки, снятой с подложки, смогут быть изучены разными способами.

Для опробования сопротивления свободной пленки на изгиб часть пленки зажимают в соответствующем зажиме, а свободную . часть изгибают неоднократно до появления излома. Число изгибов определяет уровень качества пленки.

В аппарате Шоппера для определения прочности на измятие пленку механически изгибают до появления излома. Критерием для суждения о прочности пленки помогает число двойных изги-• бов, которое выдерживает пленка. Данный способ используют кроме этого для определения эластичности нитроцеллюлозы.

В аппарате Шеппера для определения прочности на разрыв пленка определенной толщины и величины натягивается между двумя зажимами и подвергеется измеряемому растяжению до наступления разрыва. Растяжение производится мотором, гидравлическим, методом либо, наконец, вручную.

По подобному принципу трудится и румпометр Цейдлер-Кейля. В этом приборе полоса испытуемой^ленки кроме этого растягивается в вертикальном направлении и неизменно возрастающей нагрузкой доводится до разрыва. Разрыв пленки может отмечаться машинально.

Приобретаемая наряду с этим диаграмма растяжения весьма показательна для качества пленки.

Такие измерения позволяют относительно надежно установить уровень качества пленки. Само собой разумеется, при измерении направляться устранить все вероятные источники неточностей и исходя из этого необходимо шепетильно смотреть за равномерной толщиной пленки, другими условиями и температурой.

Твердость

Твердость лаковой пленки находится в тесной зависимости от ее внутренней структуры. Разные виды консистенции^ пластичность и эластичность—смогут, как было уже указано, оказывать влияние на твердость пленки.

Способы опробования, дающие возможность сделать вывод о твердости пленки, дают лишь относительные значения, в случае если нельзя воспользоваться более правильными способами опробований. Полезные информацию об определении твердости приведены в новых работах Д. Ваплера [146] и В. Кенига [63].

Качественные и сравнимые эти получаются, в то время, когда родные по собственной природе пленки испытываются и сравниваются в однообразных условиях. Исходя из этого, следовало бы результаты определения твердости разных целлюлозных лаков сравнивать между собой, поскольку ключевые принципы построения таких лаков однообразны.

Серьёзные трудности при определении поверхностной твердости пленки появляются по причине того, что красочная пленка возможно в существенно мягче, чем на поверхности, в особенности в тех случаях, в то время, когда толщина пленки превосходит определенную величину.

Определение твердости пленки создают несложными, примитивными, но правильными способами. В несложном случае такое определение содержится в пробе царапанием, которую создают карандашом определенной твердости. Наряду с этим используют серию карандашей возрастающей твердости.

Твердость карандаша, которым удается процарапать пленку, есть мерой ее твердости.

Субъективное давление руки при опробовании твердости пленки карандашом возможно заменить гирькой. Таковой гирькой оборудован аппарат для определения твердости по Клемен-Кейлю. Для определения твердости этим аппаратом жесть с нанесенной на нее краской протягивают под режущим приспособлением, нагруженным гирей.

Вес гири, достаточной, дабы режущее приспособление прорезало пленку, есть мерой твердости пленки.

Аппарат Клемена для опробования твердости пленки царапанием тип 239 (А. М. Erichsen, Гемер-Сундвиг) складывается из наклонно укрепленной линейки с делениями и направляющей подробности с упруго засунутым в держатель резцом из жёсткого металла. При сдвигании резца по линейке сила царапания неспешно возрастает и возможно установить, при каком положении резца па линейке пленка царапается.

Прибор- для определения твердости Кемпфа трудится по такому же принципу, а аппарат Россманнадля опробования твердости царапанием дает информацию об эластичной твердости. Он состоит кз испытательных палочек, у которых один финиш заканчивается полушарием с диаметром 1 мм.

Россманн делает различие между эластичной твердостью, определяемой царапанием, пластической твердостью, определяемой царапанием, пластической твердостью, определяемой давлением, и твердостью, определяемой царапанием шариком. Правильное объяснение этих разных поыятий возможно отыскать в особой литературе.

Воздействие обширно распространившегося за последние годы прибора для определения твердости по качанию тела основано на совсем втором принципе. Преимущество этого прибора содержится в том, что пленка, твердость которой испытьнгается, наряду с этим не разрушается. Опробование твердости этим прибором сводится к определению амплитуды и числа колебательных перемещений круглого тела, помещенного на испытуемую поверхность.

Наряду с этим направляться строго учитывать толщину слоя пленки и природу подложки. Прибор для определения твердости по качанию тела изготовляется компанией А. М. Erichsen.

Для правильного определения твердости используют кроме этого предложенный сейчас к Соединенным Штатам измеритель глубины вдавливания. В этом приборе сапфировый штифт пирамидальной формы давлением в пара граммов вдавливается в течение 30 секунд в слой краски. Глубину проникновения сапфира в красочную пленку возможно определить электрическим методом при помощи дифференциального конденсатора.

Твердость возможно определять не только постепенным, но и неожиданно появляющимся давлением. Воздействие давления и в том и другом случае совсем различно, в чем возможно убедиться соответствующими измерениями.

В Соединенных Штатах для определения твердости используют в основном два прибора: прибор Пфунда и качающийся прибор Сварда.

Первый прибор измеряет вес, что нужен, дабы кварцевым конусообразным штифтом диаметром 6,35 мм (1 /4”) выдавить в пленке углубление диаметром 0,076 мм (0,003”).

Прибор Сварда трудится по принципу качающегося прибора. При его применении сравнивают число колебаний прибора на гладкой пластине и испытуемой плёнке.

Мгновенное определение твердости возможно создавать прибором, определяющим прочность на удар (А. М. Erichsen, Гемер-Сундвиг).

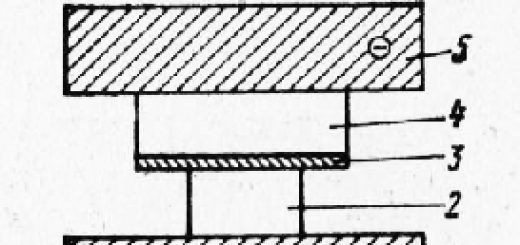

Толщина слоя пленки

Определение толщины слоя пленки имеет значение не только вследствие того что от нее зависит защитное воздействие пленки, но и вследствие того что ее направляться учитывать для получения сравнимых результатов при всяких вторых опробованиях пленки.

направляться различать толщину невысохшей жидкой пленки и высохшей. Толщина жидкой пленки для быстросохнущих лаков не имеет громадного значения, толщина же высохшей пленки имеет значительное значение.

Толщиномер Пфунда складывается из линзы, которую кладут при измерении на жидкую пленку выпуклостью вниз. На поднятой после этого линзе возможно видеть, как ее выпуклость намочена лаком. Неточность показаний этого прибора зависит от того, что лак силами, действующими на границе смачивания, подымается вверх, благодаря чего получаются завышенные показания.

Определение толщины высохшей пленки возможно легко произвести при помощи индикатора. У прибора для измерения толщины сухой пленки тип 233 (А. М. Erichsen, Гемер-Сундвиг) подвижный датчик, установленный на два острия, касается подложки на месте, очищенном от пленки, и конкретно показывает толщину пленки.

Измерение толщины пленки без ее разрушения возможно создавать электрическим толщиномером типа 235 (А. М. Erichsen). Данный прибор, созданный Бертольдом, возможно использовать для измерения толщины пленок, нанесенных на железные подложки любого формы и рода. Прибор трудится от электросети.

Область измерения прибором от 0 до 5 мм с точностью до 2%. Бертольдом же был предложен магнитный толщиномер, являющийся метаморфозой электрического. Принцип, на котором основано воздействие этого прибора, содержится в определении емкости, причем пленка играет роль диэлектрика.

На этом же принципе трудится и ряд других устройств.

Цвет

Определение цвета преследует две цели: определение как самого цвета, так и его прочности.

Прочность цвета зависит от солидного числа разных факторов. Изготовить эмаль, цвет которой был бы полностью прочным, фактически невможно. Прочность цвета частично зависит от условий, в которых находится эмаль, и от состава самой эмали.

Стойкость цвета в большой мере зависит от сильных внешних действий, как-то: облучения, влажности, действия газов и жидкостей. Изменение цвета может наступить кроме этого и в следствии трансформаций, происходящих в химическом строении пленки.

Для определения прочности стойкости и цвета эмали ее к пожелтению сейчас нет ни общепризнанных, ни стандартизованных способов. Для таких определений пробную накраску подвергают облучению ультрафиолетовыми лучами. В этом случае полученные результаты в значительной степени зависят от силы и рода источника излучения, расстояния испытываемой пленки от него и угла падения лучей на пленку.

Довольно часто, по-видимому, на результаты для того чтобы опробования влияет кроме этого и перемещение воздуха над пленкой, т. е. действие на нее кислорода. Температура пленки на протяжении опробования кроме этого может повлиять на результаты опробований, но она не поддается правильному измерению. Правильное измерение степени пожелтения либо трансформации цвета образовывает тяжёлую задачу.

В случае если речь заходит лишь о черно-белых тонах, то за меру пожелтения возможно принять величину утраты яркости, но как правило изменение цвета происходит у хроматических цветов. Прозрачные лаки покупают желтоватый цвет, а у пигментированных грунтовочных лаков характеризовать изменение цвета утратой яркости запрещено.

Изменение цвета возможно выяснить, сравнивая визуально начальный цвет и изменившийся либо используя для определения цвета одну из известных цветовых совокупностей (Оствальда, Баумана-Празе, Гиккетиера, комплект цветов RAL). Взять при помощи этих цветовых совокупностей удовлетворительные полные эти запрещено, но для практических целей они в полной мере достаточны.

В некоторых случаях для этого возможно пользоваться прибором для сравнения цветов. Данный прибор позволяет сравнивать цвета конкретно оптическим способом.

Цвет, появившийся через определенный временной отрезок по окончании начала пожелтения, как правило есть не окончательным, а промежуточным и подвергается предстоящим трансформациям. Исходя из этого правильное измерение пожелтения практически в любое время не значительно.

В противном случае обстоит дело, в то время, когда необходимо измерить сам цвет. Для данной Цели раньше использовали в качестве базы совокупность Оствальда, пользуясь которой пробовали, опираясь на понятия о ступенях серых тонов, прозрачных ярких и прозрачных чёрных последовательностей, о цветовом треугольнике и цветовом двойном конусе, выяснить Для каждого цвета место, обозначая его цифрами и буквами. Недочёты данной совокупности привели к появлению проекта DIN 5033 германского Комитета стандартов.

Другие цветовые совокупности, как-то Оствальдовское учение о цветах, кроме этого обрисованы в соответствующей литературе. Это же относится и к так именуемому измерению цветов.

При измерении цвета необходимо исключить влияние блеска и структуры поверхности. Основное внимание необходимо выделить наряду с этим освещению. Как мы знаем, что две однообразного цвета поверхности при трансформации освещения смогут купить различную окраску. Исходя из этого при определении цвета сравнением оба примера, кажущиеся однообразной окраски, разглядывают в ультрафиолетовом свете.

Наряду с этим довольно часто выявляется большая отличие в цвете, потому, что эти образцы изготовлены на различной базе. Два примера, каковые должны быть совсем однообразной окраски, должны иметь цвет однообразный не только при дневном, но и при неестественном свете разного происхождения. Так как дневной свет кроме этого подвержен трансформациям в зависимости от времени дня, времени погоды и года, то для правильного сравнения цветов вернее использовать неестественный свет определенной характеристики.

Таковой неестественный свет дробят на две группы: обычный свет для колориметрии на базе интернациональных соглашений и свет, приобретаемый от других неестественных источников, очень пригодный для чёрта эмалей. Существует соглашение о трех международных узаконенных колометрических стандартных типах света, обозначаемых через А, В и С. Эти типы света приобретают, по большей части, при помощи светофильтров, каковые пропускают лишь свет определенной области спектра.

Весьма нужными были для этих целей кроме этого лампы с светосоставами, к примеру лампы Osram тип 120, 200 и др.

Сейчас компания Osram G. m. b. И. выпустила ксено-новые лампы большого давления ХВО 162, прекрасно зарекомендовавшие себя для определения цвета эмали в качестве неестественных источников света, подобного дневному свету.

Эти лампы удовлетворительно разрешают вопрос о безукоризненном источнике света, т. е. освещении испытуемого примера, и остается лишь выбрать самая пригодную совокупность измерений для сравнения красок либо для обозначения цветовых тонов.

Пригодные для данной цели аппараты тут детально не описываются, поскольку о них в литературе имеются исчерпывающие сведения.

Особенной проблемой есть измерение цвета флуоресцирующих красок.

Вышеупомянутые ксеноновые лампы большого давления, по-видимому, более пригодны для таких измерений, чем другие неестественные источники света.

Яркость

Измерение яркости относится к области определения цвета. Ее возможно измерять несложным способом при помощи фотоэлементов. Этим методом яркость определяется конкретно, но предпосылкой для верного определения яркости должны быть вышеуказанные отправные точки, как-то: структура поверхности, однородность и блеск источника света.

Яркость цвета аналогична содержанию белого. Для измерений яркости используют фотометр Пульфриха, в котором глаз сравнением исследуемого примера с чисто белой поверхностью устанавливает содержание в испытуемом примере белого. Устройства для определения содержания белого при помощи фотоэлементов именуют лейкометрами.

Таким прибором есть прибор врача К- Гоффманна для определения белизны (Spindler и. Hoyer K.G., Геттннген).

Блеск

Блеск определяется как часть световых лучей, верно отраженных от поверхности, причем угол падения равен углу отражения. В простых устройствах для определения блеска свет от источника падает на окрашенную поверхность под углом 45°. Верно отраженные световые лучи падают на соответствующим образом установленный фотоэлемент.

Величина появившегося фотоэлектрического тока определяет при помощи миллиамперметра количество отраженных лучей. Чем больше количество отраженного света, тем больше отклонение миллиамперметра и тем посильнее определяемый блеск поверхности.

В Соединенных Штатах измерения блеска уже давно создают при угле падения не только 45, но и 60°.

Сейчас создан прибор, дающий возможность измерять блеск при любом устанавливаемом угле падения. Измерения блеска этим прибором продемонстрировали, что кое-какие лаки владеют большим блеском при определенном угле падения света. Большой блеск у каждого типа лака появляется при разном угле падения света.

Определяемое так количество отраженного света не нужно конкретно сопоставлять с понятием блеск, поскольку довольно часто зеркальное отражение зависит не от тех факторов, каковые приводят к блеску.

Прибором, предложенным Вольским для измерения блеска (Janke u. Kunkel, Кельн), возможно в один момент измерять количество как неправильно, т. е. диффузно отраженного света, так и верно отраженного света, причем возможно определять и величину соотношения между диффузно и верно отраженным светом.

Зеркальным блеском именуют всю совокупность света, отраженного от поверхности, а наименование рассеянный блеск относится :к диффузно отраженному свету. Из многих обращающихся в про-.кроме того устройств для измерения блеска направляться в первую очередь ука-.зать на прибор компании Dr. В. Lange (Берлин-Целендорф).

Стойкость к явлению

Меление есть частным случаем начинающегося разру-чпения пленки и связано с явлением распада структуры пленки. Лабораторное опробование стойкости к мелению возможно создавать прибором Кемпфа. Этим прибором определяется степень меления, для чего особым штампом, имеющим форму резиновой пробки, к испытуемой поверхности прижимают засвеченную и показанную фотобумагу с высоким глянцем.

Сравнивая .после этого эту бумагу с обычной шкалой меления, возможно результаты ^сравнения выразить количественно (А. М. Erichsen, Гемер-Сунд-виг).

Стойкость

Пленка обязана владеть определенной стойкостью к действию механических сил, жидкостей, газов и облучения. Комбинированное действие этих факторов имеет место как при обычном опробовании на атмосферных станциях, так и при ускоренных опробованиях.

При этих опробованиях, так же как и при обрисованных выше, принципиально важно, дабы испытуемая пленка к моменту опробования достигла •определенной прочности. В ранней стадии существования пленки от нее нельзя ожидать достаточной стойкости к разным действиям. Это относится, первым делом, к лакам с химическим пленкообразованием, но справедливо и по отношению к лакам, высыхающим в следствии физических процессов (кое-какие целлюлозные лаки удерживают медлительно испаряющиеся растворители).

Благодаря удержания пленкой растворителя создается чувство кажущейся ее эластичности, которая по окончании испарения остатков растворителя сменяется хрупкостью.

Исходя из этого опробование стойкости пленки следует по возможности создавать лишь через 24 часа по окончании ее нанесения. Эту выдержку возможно сократить нагреванием пленки, которое в большинстве случаев именуют неестественным старением. Неестественное старение пленки направляться создавать с осторожностью, дабы в пленке не наступили трансформации, каковые имели возможность бы создать неправильное представление о ее стойкости.

самоё благоприятным условием для неестественного старения пленки есть 4—10-часовое иагревание ее при 60—80°.

Для определения стойкости пленки к механическим действиям создан последовательность устройств, каковые должны по возможности правильнее воспроизводить ее естественный износ. Воздействие этих устройств содержится в истирании испытуемой пленки при разных условиях. Таким прибором есть, к примеру, аппарат:’ для опробования стойкости к истиранию песком.

При применении этого прибора на окрашенную поверхность спускают 10 кг песка. Мерой стойкости пленки к истиранию помогает выраженное в граммах количество песка, которое необходимо, дабы протереть пленку полностью до подложки. Один из таких устройств трудится с применением сжатого воздуха.

Воздействие так называемой истирающей колодки, принятой-бывшей химико-технической госкомиссией, основано на опробовании пленки трением. Воздействие этого прибора основано на возвратно-поступательном перемещении по окраске двукилограммовой колодки с шлифующей поверхностью 5?8 см до истирания пленки полностью.

Один из устройств для определения стойкости пленки к истиранию складывается из главной плиты, под которой установлен мотор-Мотор приводите поступательно возвратное перемещение по испытуемой пленке салазки с истирающим материалом. Нагрузка на салазки может в зависимости от необходимости изменяться. Число перемещений салазок машинально регистрируется.

Данный прибор снабжен особым приспособлением для смачивания испытуемой поверхности, к примеру раствором мыла либо вторыми жидкостями (А. М. Erichsen, Гемер-Сундвиг).

Стойкость к действию жидкостей. Громаднейшее значение имеет стойкость пленки к действию воды. Для самоё простого опробования стойкости пленки к действию воды испытуемый материал наносят на стеклянную пластинку, окантовывают парафином края пластинки, по окончании чего ее погружают наполовину в воду. Окантовка обязана предотвратить проникновение воды между пластинкой и плёнкой.

Для получения сравнимых результатов воду необходимо брать чистую и определенной температуры. Для таких определений возможно использовать дестиллированную воду либо направляться показывать состав воды.

Таковой несложный способ опробования (при сравнении солидного числа лаков возможно использовать и воду из под крана) неимеетвозможности обеспечить научной обоснованности и достаточной точности опробований.

По Шайбер-Гербиг-Мюльбергу воздействие воды на пленку либо водопроницаемость пленки измеряется электрическим способом. При работе по этому способу исследуемый лак наносится на электроды^ включенные в гальваническую цепь. Прохождение тока в таковой цепи зависит от водопроницаемости пленки. Данный способ имеет большое количество разновидностей.

Его возможно разглядывать как надежный способ опробования лакокрасочных пленок.

Стойкость лака к действию вторых жидкостей испытывается ярким погружением пленки испытуемого лака в соответствующую жидкость, в случае если лишь нет особых указаний о способах производства таких опробований.

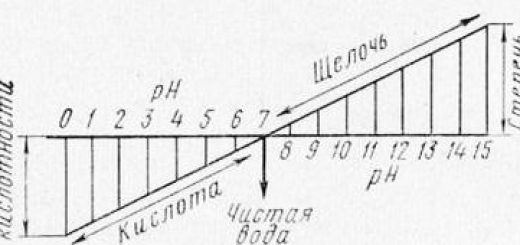

Так испытывается стойкость пленки к действию таких неорганических жидкостей, как щёлочи и кислоты, и органических растворителей. При этих опробованиях направляться поддерживать постоянные концентрацию и температуру жидкости и использовать соответствующую подложку для пленки.

Прибор Шоппера для отливки пленок позволяет изготовить свободную пленку соответствующей и равномерной толщины.

Стойкость к действию паров и газов. В этих опробованиях первое место занимает кроме этого вода в виде влажности и пара воздуха. Эти опробования возможно создавать при помощи шкафа для орошения. Таковой шкаф является камерой , в которой ежечасно в течение нескольких мин. распыляется вода.

Эти, касающиеся этого аппарата, приведены в DIN 4853.

В приборе для опробования стойкости пленок бывш. Концерна IG Farbenindustrie опробование производится при помощи сосудика, установленного в резервуар, наполненный водой. Сосудик заполнен хлористым кальцием и закрыт испытуемой пленкой.

Повышение веса сосудика с хлористым кальцием говорит о том, что влага пробралась через пленку в сосудик и поглощена хлористым кальцием. Таким методом возможно взять относительно правильные информацию о паропроницаемости пленки.

В некоторых случаях пленку направляться испытывать кроме этого на стойкость к действию вторых газообразных и парообразных веществ. В этих обстоятельствах речь заходит о особых проблемах, для ответа которых должны быть приспособлены и особые способы опробования.

Стойкость к действию облучения. Ультрафиолетовый свет, являющийся составной частью солнечного света и приобретаемый от неестественных источников, враждебно действует на последовательность веществ. Для людской глаза он невидим.

Опробование лакокрасочных пленок на стойкость их к действию для того чтобы облучения возможно создавать при помощи имеющихся в продаже неестественных источников ультрафиолетового излучения. Особенное внимание при таких опробованиях направляться уделять верному проведению опробования, в частности: соблюдению нужного расстояния от источника излучения до испытуемой пленки и вероятно более перпендикулярному падению лучей на поверхность пленки.

При опробовании стойкости пленки к действию ультрафиолетовых лучей практически в любое время имеют в виду определение стойкости ее к действию солнечного света. Это приводит довольно часто к ошибочным заключениям, поскольку неестественные источники ультрафиолетового излучения дают свет не совсем подобный солнечному свету и свет от – неестественного источника облучения создаёт воздействие, хорошее от действия солнечного света. направляться учесть, что на поверхности, облучаемой солнечным светом, атмосферные условия (содержание жидкости, перемещение воздуха, температура) существенно отличаются от условий в испытательной камере.

Надежных сравнений между действием солнечного облучения и облучением неестественным источником света совершить запрещено. Ультрафиолетовое облучение для опробования стойкости пленок не нормируется. Необходимых указаний, нормирующих источник неестественного света для облучения и сам процесс облучения, до сих пор не существует.

Правильных сравнений облучения и солнечного облучения неестественным источником света нельзя провести уже вследствие того что солнечное облучение не всегда одинаково. В общем облучение ультрафиолетовыми лучами от неестественного источника интенсивнее и агрессивнее солнечного облучения. Исходя из этого к итогам, взятым при облучении неестественным источником, направляться относиться критически.

Не обращая внимания на недостатки и очевидные трудности этих способов опробования, облучение пленки неестественным источником ультрафиолетового света все же дает представление о поведении пленки ‘на практике. „

Для опробования стойкости пленки к действию ультрафиолетовых лучей существует последовательность устройств. К числу таких устройств относится ртутно-кварцевая лампа, излучающая наровне с ультрафиолетовыми лучами кроме этого и видимые лучи, и лампы негромкого разряда, изготовляемые как правило с чёрной колбой из цветного стекла. Из ламп негромкого рязряда предпочтение направляться дать лампам типа HQS 500 (Osram G. m. b. H.) и HPW 120 (Philips G. m. b. H.).

Эти источники ультрафиолетового света нуждаются в добавочном сопротивлении в виде дроссельной катушки.

Сейчас компанией Philips выпущена новая лампа ультрафиолетового света, включаемая в сеть конкретно, без добавочного сопротивления. Эта лампа выпущена в продажу под маркой TUV6W тип 103314 для уничтожения бактерий, но возможно использована и для опробования стойкости лакокрасочных пленок к действию ультрафиолетового света.

Так, приходится придти к заключению, что определенных неестественных источников ультрафиолетового света, в полной мере пригодных для опробования лакокрасочной пленки, не существует. Исследователь обязан сам выбрать пригодный для его работ источник ультрафиолетового излучения. При опробовании стойкости лакокрасочных пленок к действию ультрафиолетового облучения направляться учитывать:

1. Род лампы, правильнее область спектра, в которой лежат излучаемые ею ультрафиолетовые лучи—длинно- либо коротковолновые. Коротковолновые лучи существенно агрессивнее. Информацию о характере излучаемых лампой лучей приводятся в соответствующих проспектах.

2. Условия действия лучей, в частности: расстояние от испытуемой пленки до лампы, угол падения лучей, и температуру, влажность, перемещение воздуха и до.

3. Длительность облучения. Постоянное облучение оказывает не такое воздействие, как прерываемое, даже в том случае, если его неспециализированная длительность и была бы такая же, как и при постоянном облучении. Интенсивность облучения лампой со временем подвергается трансформации, поскольку изменяется область излучаемых лампой лучей (распределение волн разной длины).

испытания и Ускоренные испытания на атмосферной станции

Способы опробования, обрисованные в вышеприведенных разделах, дают представления о стойкости пленки к какому-нибудь определенному действию. На практике же окраска подвергается одновременно большому числу разных действий. Благодаря этого появляется потребность перед применением лакокрасочного материала предварительно выяснить, как он будет вести себя при одновременном действии на него разных факторов.

Такое опробование возможно осуществить двумя способами.

Один способ содержится в экспозиции пробной накраски на атмосферной станции с периодическим осмотром примера.

Второй способ—весьма интенсивное действие на окраску разных факторов, в следствии чего неспециализированная нагрузка, которую пленка на практике принимает в течение многих лет, в этом случае воспринимается ею за пара дней.

Первый из этих способов имеется способ опробования образцов на атмосферной станции, второй—ускоренный способ опробования. Любой из них имеет недостатки и свои достоинства.

До сих пор остается спорным вопрос, возможно ли продолжительное, но не сильный действие какого-нибудь фактора на пленку вычислять равноценным более краткосрочному, но усиленному действию того же фактора. В хорошем случае появляется затруднение из-за отсутствия данных для соответствующих пересчетов. К примеру, нет данных для определения, какой неестественный источник света может дать такой же эффект, какой дает солнечный свет в течение года.

Если бы кроме того и удалось составить шкалу для для того чтобы пересчета, то она была бы пригодной не для всех лаков.

Не обращая внимания на эти очевидные трудности, в последнии месяцы было сконструировано большое количество аппаратов, в которых скомбинировано действие на пленку разных факторов, как-то: сухого тепла мокрого тепла, холода, воды (чистой либо раствора соли), орошения и облучения.

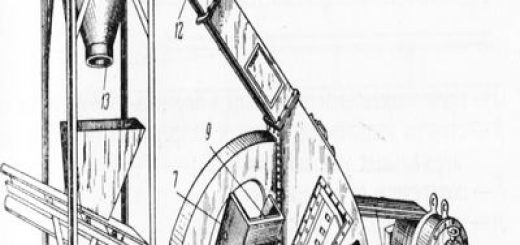

Эти факторы действуют на испытуемую окраску в определенной последовательности; цикл складывается из однократного действия на окраску каждого из них, причем время между действием отдельных факторов цикла возможно в определенных границах регулировать. Аппараты для опробования лакокрасочных пленок большей частью имеют форму колеса диаметром 80—200 см.

Колесо делает в большинстве случаев один оборот в час либо вращается с таковой скоростью,, что длительность одного оборота сходится с продолжи-тельностью одного цикла. По имени первого изобретателя этих устройств их в большинстве случаев именуют колесами Гарднера, не смотря на то, что за это время создано и обрисовано огромное количество таких устройств, но подробное их описание бесцельно, поскольку купить их в готовом виде на данный момент нереально. Лакокрасочники и исследовательские лаборатории, нуждающиеся в таких устройствах, должны при заказе предлагать собственную конструкцию.

Из изложенного возможно только сделать вывод, что разные устройства для того чтобы типа между собой несравнимы и что запрещено кроме этого сравнивать результаты, полученные на различных устройствах. самый известным в Германии прибором для того чтобы типа есть прибор Цейдлер-Кейля.

Сейчас отыскал широкое использование для ускоренных опробований лакокрасочных материалов так называемый аппарат неестественной погоды, либо везерометр. Полученные на везе-рометре эти разрешают сделать вывод, что создаваемые в этом, аппарате условия неестественной погоды весьма сходны, по крайней мере по многим показателям, с условиями атмосферных действий.

В общем существует вывод, что ускоренное опробование в течение 21 дня возможно приравнять к атмосферным действиям в течение 18 месяцев; но эти цифры спорны. Опробование примера в везерометре в течение 2—3 месяцев соответствует атмосферному действию в течение 18—24 месяцев. По большому счету ускоренное опробование, протекающее более продолжительное время, к примеру 2—3 месяца, дает, по-видимому более качественные результаты, чем опробования в течение 1—2 недель.

Ускоренные опробования лакокрасочного покрытия по так именуемому способу КТА основаны на совсем вторых правилах. По этому способу, используемому Kenneth Tator Associates (Кораополис, США) краску наносят на жесть с разного рода недостатками, как-то: острыми углами, царапинами, бороздками и углублениями.

Окрашенную жесть подвергают ускоренным опробованиям и замечают, на каком месте начнется разрушение пленки. При таком способе опробования определяется прежде всего стойкость к коррозии.

Очень полезные эти для заключений о стойкости лакокрасочных материалов к атмосферным действиям дает опробование в камере с неестественным климатом, предложенной Д’Ансом в Техническом университете в Берлине. В этом аппарате отдельные факторы климата смогут быть установлены в произвольных соотношениях.

Приобретаемые при помощи этого аппарата эти имеют большое значение для изучения лаков.

Камеры неестественного климата, пригодные для опробования .лакокрасочных материалов, изготовляются компанией Brabender (Дуйсбург).

Главные вопросы ускоренных опробований изложены в соответствующей литературе.

Способ опробования разных материалов в различных климатических условиях изложен в стандарте DIN 50010.

Опробования лакокрасочных материалов на атмосферной станции дают результаты, намного более родные к итогам, взятым при нахождении пленки в естественных условиях, чем ускоренные опробования. Но и на атмосферной станции не удается взять безукоризненные и по крайней мере совпадающие эти. Это происходит в первую очередь вследствие того что неизвестно, каким действиям будет подвергаться окраска.

На атмосферной станции должны были бы существовать такие же условия, как условия, в которых будет трудиться пленка. Необыкновенное влияние на устойчивость покраски оказывают расположение места ее нахождения, расстояние ее от поверхности почвы, атмосферные и местные условия.

Исходя из этого при обширно поставленных опробованиях эти события приходится учитывать и умелые накраски необходимо экспонировать параллельно в гористой местности, в сельской местности, в воздухе промышленного района и в условиях морского климата. Приобретаемые наряду с этим средние значения стойкости покраски являются лучшими данными для суждения о качестве покрытий. Данный способ опробования не только весьма долог, но и так сложен и дорог, что он чуть ли может отыскать широкое использование.

Исходя из этого при опробовании накрасок на атмосферных станциях приходится ограничиваться экспозицией образцов на стеллажах, установленных либо на крыше предприятия, либо на расстоянии 1 м от поверхности почвы. В случае если полученные в этих условиях эти и не соответствуют практическим данным, то все же они дают отправные точки для суждения о прочности покрытия. Стеллажи направляться устанавливать под углом 45° к горизонту и без того, дабы испытуемые образцы были обращены на юг.

Сейчас показалось большое количество статей, посвященных атмосферным станциям.

Качественные результаты экспозиций на атмосферной станции возможно ожидать лишь в том случае, если испытуемая накраска пребывала на станции хотя бы один раз в течение всех четырех времен года.

В случае если необходимо взять надежное заключение о стойкости лакокрасочного материала, то направляться пользоваться данными не только опробований на атмосферных станциях, но и ускоренных опробований, причем направляться выполнять все вышеуказанные условия.

Для верного суждения о лакокрасочном материале необходимы не только широкие опробования его на атмосферной станции либо ускоренными способами, включая ко мне и физические способы опробования пленки, но и опыт искушенного эксперта, дабы верно оценить отдельные эти и составить на их базе неспециализированную чёрта лакокрасочного материала.